Una versión de esta reseña se publicó en el servicio impreso 8/14

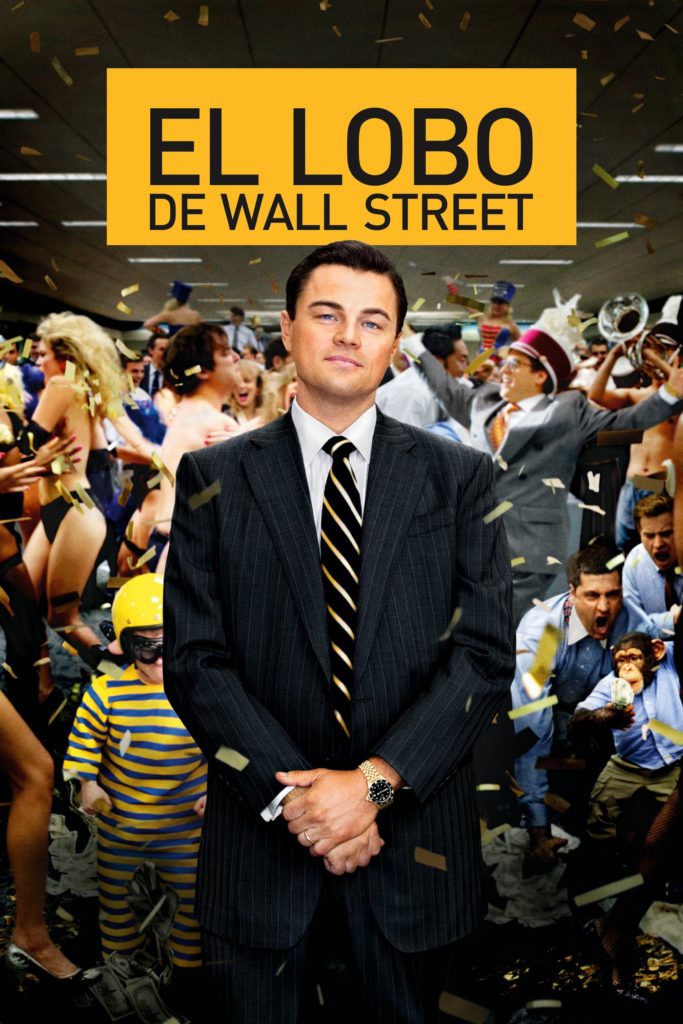

El lobo de Wall Street existe: se llama Jordan Belfort y, como terapia, descargo, autoayuda o consuelo para sus hijos, escribió la historia de su vertiginoso ascenso a la cumbre de las finanzas y su brutal caída a los infiernos. Esta historia real de un joven delfín devorado por la codicia que dilapida su fortuna en salvajes orgías de sexo, alcohol y drogas no podía menos que atrapar la atención de Martin Scorsese. El veterano realizador italoamericano siente un atractivo especial por rodar en las cloacas, y si además ...

Contenido para suscriptores

Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.

Léelo accediendo durante 15 días gratis a Aceprensa.