Han pasado cien años desde la conclusión del tratado de Locarno el 16 de octubre de 1925, con el que se pretendía estabilizar Europa tras la Primera Guerra Mundial. Seis años antes se había aprobado el tratado de Versalles, por el que Alemania fue obligada a aceptar la responsabilidad en el desencadenamiento del conflicto y tuvo que soportar humillantes sanciones económicas y pérdidas territoriales.

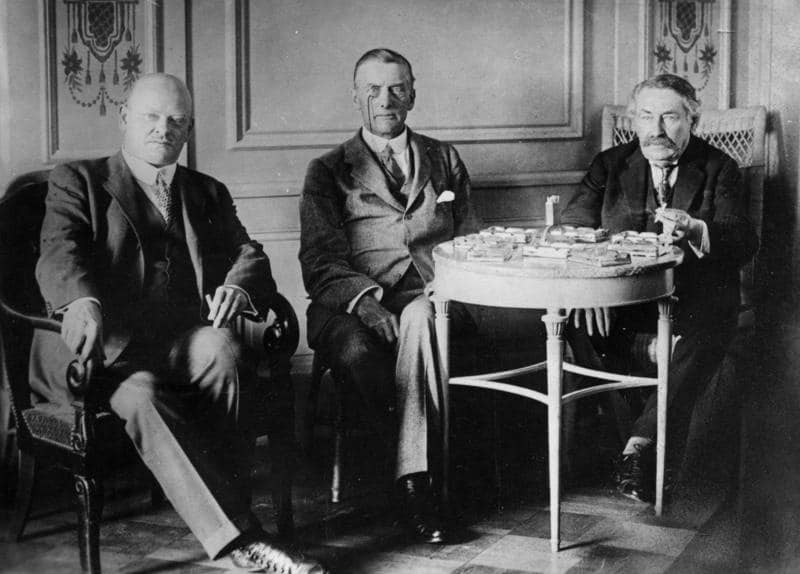

La concesión de los Premios Nobel de la Paz de 1925 y de 1926 fue un ejemplo del triunfo del “espíritu de Locarno”, pues les fueron otorgados, entre otros, al ministro de Asuntos Exteriores británico, Austen Chamberlain, a su homólogo francés, Aristide Briand, y al canciller alemán, Gustav Stresemann. Todos ellos habían participado en las negociaciones de Locarno.

Triunfo y fracaso del sistema de Locarno

Sin embargo, pocos años después, la crisis económica de 1929 y la llegada al poder del nacionalsocialismo pusieron un abrupto final al sistema de paz y seguridad suscrito en Locarno. Es cierto que hubo circunstancias externas que los signatarios no supieron prever, pero los fallos también estaban en el contenido del tratado.

Se alimentó la ilusión de que se había alcanzado una paz estable en Europa, porque los países firmantes, como Alemania y Francia, se comprometieron formalmente a resolver sus diferencias por medios pacíficos, con el auxilio de tribunales o comisiones internacionales, y no recurrir a la guerra salvo en caso de legítima defensa (art. 2). Se trataba de un hito histórico que, pese a todo, no sería suficiente para lograr una paz estable.

Una década después, la Alemania hitleriana ocuparía la zona desmilitarizada del Rin junto a la frontera francesa, impuesta en el tratado de Versalles. Todo ello, a pesar de que en el art. 4 del tratado de Locarno se consideraba “una concentración de fuerzas armadas en la zona desmilitarizada” como una infracción grave y un motivo merecedor de “una acción inmediata”. Francia llevó el asunto al Consejo de la Sociedad de Naciones, pero no obtuvo el apoyo de Gran Bretaña, que prefería una política de apaciguamiento con Alemania, para no iniciar nuevas hostilidades en Europa. Los británicos dejaron claro que no respaldarían ninguna intervención armada.

Un aspecto llamativo del tratado de Locarno se refiere a la intención de evitar una nueva guerra entre Alemania y Francia, aun a sabiendas de las duras condiciones de paz impuestas en Versalles. De ahí que en su preámbulo se exprese “la necesidad de asegurar la paz en la zona que ha sido con tanta frecuencia escenario de los conflictos europeos”. Pero, al mismo tiempo, en el art. 6 se reitera que las disposiciones del tratado no afectan a los derechos y obligaciones contraídos por las partes en el tratado de Versalles.

Locarno no fue una reconciliación francoalemana, porque no se basaba en la cooperación, sino en el equilibrio

No estamos, por tanto, ante una efectiva reconciliación francoalemana, como lo sería la Declaración Schuman, origen de las Comunidades Europeas en 1950. Se entiende, porque el sistema de Locarno no se basaba en la cooperación, sino en el principio de equilibrio, fundamento de la seguridad europea desde el siglo XVII. En efecto, el tratado proporciona unas garantías complementarias al Pacto de la Sociedad de Naciones y a otros tratados posteriores a la contienda. En ningún caso cabría modificar el statu quo territorial salido de dicha normativa, pero a la Alemania vencida se le estaba ofreciendo la posibilidad de ingresar en la Sociedad de Naciones, una importante contribución para que los alemanes salieran del aislamiento impuesto por la derrota. Este ingreso se haría efectivo en 1926, una vez ratificado el tratado por todos los países firmantes.

Inquietud en el lado oriental

La euforia con la que franceses y británicos saludaron el tratado de Locarno contrastó con la inquietud con que lo recibieron los líderes políticos polacos y checoslovacos. Había una garantía, incluso militar, para las fronteras occidentales de Alemania con Francia y Bélgica en caso de alguien las atacara, y dicha garantía tenían que proporcionarla Gran Bretaña e Italia (art. 2).

Sin embargo, esta disposición no se aplicaba a las fronteras orientales, principalmente porque Alemania no las aceptaba como definitivas, al contrario que las occidentales, y solo se comprometía a negociar su posible modificación por medios pacíficos. Surgieron, por tanto, dos tratados de arbitraje de Alemania, con Polonia y Checoslovaquia, cuyo contenido era idéntico a los establecidos con Francia y Bélgica. Con todo, en esos dos primeros tratados se añadió un artículo final que hacía referencia a que el tratado no modificaría en nada “los derechos y obligaciones de las altas partes contratantes como miembros de la Sociedad de Naciones”. Si tenemos en cuenta que el tratado de Versalles formaba parte del Pacto de la Sociedad de Naciones, Alemania no podía hacerse demasiadas ilusiones sobre cualquier revisión de las fronteras impuestas en Versalles.

La decepción de Polonia y Checoslovaquia fue aún mayor, pues interpretaban Locarno como un abandono por parte de Francia, que había firmado tratados de seguridad con ellas. Poco a poco, empezarían a valorar un acercamiento a la Unión Soviética por medio de pactos de no agresión. Esto se puso en práctica con el acuerdo polaco-soviético de 1932 y el checoslovaco-soviético de 1935. La amenaza de la Alemania nazi se hacía cada vez más patente, pero Stalin no sería precisamente el salvador de los dos países centroeuropeos, pues a partir de 1945 cayeron en la órbita soviética.

Los armisticios no significan la paz

Con ocasión del centenario del tratado de Locarno no han faltado las comparaciones con los Estados Unidos de ahora y entonces. Hace un siglo, las presidencias republicanas de Warren Harding y Calvin Coolidge practicaron una política aislacionista, en contraste con la presidencia del demócrata Woodrow Wilson, fundador de la Sociedad de Naciones, en la que Estados Unidos ni siquiera llegó a ingresar. El eslogan de los presidentes republicanos era America First, retomado por Donald Trump, y esto llevaba a Washington a desentenderse de los asuntos de Europa. Por eso, Locarno fue un asunto exclusivamente europeo. Las grandes potencias europeas de entonces, Francia y Gran Bretaña, aparecían como garantes de la seguridad en el continente, aunque no parecían tener conciencia de vivir en un estatus provisional. Tarde o temprano, dos países condenados al aislamiento, Alemania y la Unión Soviética, se recuperarían y acabarían jugando un papel protagonista en el escenario europeo.

Hoy es frecuente la confusión entre la paz y el armisticio, acaso porque los conflictos bélicos actuales producen tantas víctimas civiles, que un alto el fuego siempre es una gran noticia. Con todo, eso no es suficiente, porque si no se abordan las raíces de los conflictos, existirá el riesgo de que se reanuden los enfrentamientos. Por eso, siempre se ha dicho que los grandes tratados de la historia solo han sido pausas o armisticios antes de una nueva guerra. El tratado de Locarno quería ir más allá y se basaba en el multilateralismo y las medidas de confianza y respeto de las partes implicadas. Su posterior fracaso se debió tanto a la falta de voluntad política como al aplazamiento indefinido de discrepancias que no podían ser solucionadas en aquel momento, como era el caso de las fronteras orientales alemanas.

Por eso es difícil de admitir que un comportamiento unilateral en las relaciones internacionales pueda ser una contribución a la paz. Por el contrario, el camino hacia la paz guarda relación con las soluciones intermedias, que en la mayoría de los casos son las únicas posibles para obtener una paz con cierta justicia. Toda política exterior basada en gestos, declaraciones o efectos es efímera por naturaleza. En el mejor de los casos, se alcanzará una paz precaria. La historia demuestra, sobre todo en el último siglo, que una auténtica paz no puede alcanzarse al margen del Derecho internacional, por mucho que se acuse a las organizaciones internacionales de ineficacia y poca operatividad. Conviene no olvidar que las organizaciones no suelen ser nada por sí mismas y que su funcionamiento depende del compromiso de los Estados miembros.

Un armisticio en Ucrania no garantizaría la paz, en la medida en que Rusia se considera en posesión de unos derechos históricos sobre el territorio ucraniano

Sin embargo, hay que admitir que el Derecho internacional no pasa por sus mejores momentos. Los Estados Unidos de Trump apuestan por el unilateralismo, mientras que la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping suelen hacer referencias al Derecho internacional en sus declaraciones públicas, pero siempre entendido como un derecho de los Estados, que identifican con sus respectivos pueblos e indiscutiblemente con sus líderes supremos.

¿Un Locarno para Ucrania?

¿Puede ser el tratado de Locarno un modelo inspirador para una futura paz en Ucrania? Desde un punto de vista formal, sería interesante, como hace un siglo, que las partes enfrentadas tuvieran garantías de seguridad de terceros países y que se comprometieran a resolver sus diferencias por medios pacíficos. Sin embargo, el conflicto ucraniano es mucho más que el de dos países enfrentados por disputas de territorio. La invasión rusa de 2022, al igual que la anexión de Crimea en 2014, cuestionó todo el marco de seguridad en Europa establecido en la posguerra fría. Por tanto, un cese de las hostilidades en Ucrania y la posible fijación de una línea divisoria en el frente no significaría la paz. Los ucranianos se verían obligados reconocer de facto sus pérdidas territoriales, pero el problema estaría en el establecimiento de unas garantías de seguridad. Rusia se opone frontalmente al despliegue de tropas de países occidentales en Ucrania, sobre todo si son miembros de la OTAN. Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, declaró el pasado 20 de agosto que su país se reserva el derecho de veto sobre ese tipo de garantías de seguridad.

La actitud inflexible de Rusia demuestra que las preocupaciones de Moscú no solo están relacionadas con su seguridad, aunque Putin señalara hace tiempo que una de las causas del conflicto era la expansión de la OTAN hacia el este. Si eso fuera así, Rusia podría conformarse con anexiones territoriales y garantías de seguridad. Pero el conflicto de Ucrania parte de una concepción esencialista de la nación rusa con una representación concreta del mundo, del espacio y de la historia. Rusia se considera en posesión de unos derechos ancestrales sobre unos territorios históricos, que en su día formaron parte del imperio de los zares. En consecuencia, no caben otras salidas que las anexiones y las zonas de influencia. Por eso, un armisticio en Ucrania, e incluso un tratado formal, no garantizaría la paz, porque –pese a las ganancias territoriales rusas– Moscú difícilmente aceptaría que Ucrania pudiera integrarse en Europa, aunque renunciara a formar parte de la OTAN.