Toda crisis social tiende naturalmente a retroalimentarse: más allá del elemento objetivo que la provoca, la propia sensación de incertidumbre empeora la situación, sobre todo si el diagnóstico no es del todo acertado. La crisis de salud mental que atraviesa la juventud occidental –y no solo la juventud– es un ejemplo claro. Y dramático.

Se ha apuntado, con la mejor de las intenciones y bastante intuición, al papel que probablemente están jugando las pantallas (específicamente, las redes sociales) o la coyuntura política e incluso climática. No obstante, cada vez son más quienes sugieren que el origen del mal, y también su solución cabal, hay que buscarlo más en lo profundo. ¿Y si se trata de una crisis moral? ¿Y si, para salir de ella, no basta con “meter en cintura” a las tecnológicas, o concienciar a la propia juventud a base de charlas, o dotarla de más apoyo psicológico? ¿Y si el paradigma del éxito y del bienestar –aunque sea emocional– no es una base suficientemente sólida? ¿Y si hiciera falta recuperar el sentido “duro” de la educación ética; desenterrar el ideal, supuestamente rancio y desfasado, de la formación en virtudes?

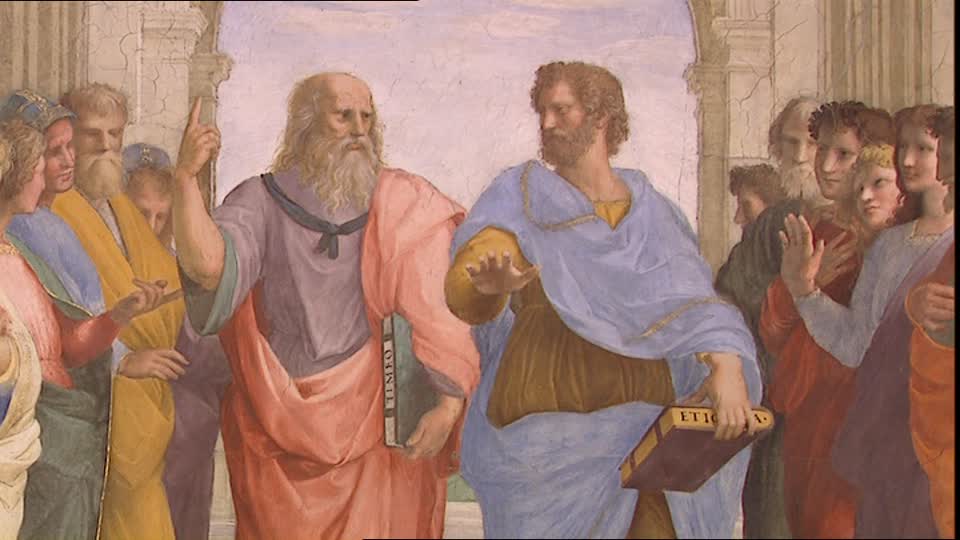

En el ámbito de la educación del carácter se está dando un cierto desacomplejamiento en este sentido. Cada vez hay menos “reparos” en hablar de virtudes, de moral, de bueno y de malo, no solo “diferente”. De hábitos que requieren esfuerzo pero que encaminan a la felicidad. De Aristóteles, ni más ni menos.

“Una necesidad que se ha hecho urgente”

En el centro de este fenómeno están algunas personas y organismos. Hemos podido hablar con dos de ellas: Tom Harrison y Verónica Fernández. Harrison dirige el Jubilee Centre for Character and Virtues (JCChV) de la Universidad de Birmingham, probablemente la iniciativa que más haya hecho hasta ahora por este reverdecimiento de las virtudes en el discurso educativo y político. Fernández es vicepresidenta de la European Character and Virtue Association, fundada hace solo tres años con la voluntad de crear redes de investigación y buenas prácticas en todo el continente. También dirige el Centro de Educación en Virtudes y Valores (en adelante, CEV) de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Ambos se conocen bien, y colaborarán en un nuevo programa online creado al alimón por ambas instituciones, que echará a andar en septiembre en esta universidad.

“En medio de una profunda fragmentación cultural, del debilitamiento de los vínculos comunitarios y de una creciente vulnerabilidad emocional, se ha hecho evidente que no basta con transmitir información” (Verónica Fernández)

Respecto a la razón de este revival de la educación en virtudes, ambos coinciden en que se trata de una necesidad, más que una moda: “Una necesidad que se ha hecho urgente”, puntualiza Fernández. “La escuela moderna ha centrado sus esfuerzos durante años en enseñar competencias técnicas y habilidades instrumentales, descuidando lo esencial: formar personas capaces de vivir bien, convivir bien y contribuir al bien común. En medio de una profunda fragmentación cultural, del debilitamiento de los vínculos comunitarios y de una creciente vulnerabilidad emocional, se ha hecho evidente que no basta con transmitir información”. “La educación –añade Harrison– va de preparar a los jóvenes para afrontar el ‘examen’ de la vida, no una vida llena de exámenes. Estamos empezando a darnos cuenta de que no podemos resolver muchos de los retos éticos de hoy simplemente con más reglas. Lo que necesitamos es volver a poner el foco en virtudes como la integridad, la valentía, la justicia, la compasión”.

A esta necesidad tratan de responder iniciativas como el JCChV o el CEV, que están contribuyendo a dar solidez teórica y concreción práctica al campo de la educación del carácter. Como explica Harrison, “este ámbito se ha consolidado como una disciplina académica en muchos países. Estamos viendo cómo se crean instituciones en gran parte de Europa, que después se organizan en redes, como la European Character and Virtue Association. También vemos que cada vez más universidades ofrecen cursos de este tipo: por ejemplo, el recientemente creado en la UFV”. Fernández, que dirige este programa, devuelve el cumplido, y el mérito, a la institución de Harrison: “Nosotros, al crear nuestro marco teórico, nos hemos inspirado en el que ha formulado el JCCHV, que ha recuperado la tradición aristotélica articulándola con la psicología moral contemporánea”.

“Además –añade Fernández–, hoy contamos con más evidencia empírica y con mejores instrumentos para medir el impacto de estos programas. También hemos avanzado en pedagogía: sabemos que educar el carácter requiere más que enseñar ‘valores’; es un proceso que implica la práctica habitual (habituation), la reflexión sobre la experiencia, el diálogo, el encuentro con modelos ejemplares, el cultivo de comunidades educativas que favorezcan un desarrollo de la virtud”. Una praxis, cabe señalar, que seguramente reconocerían como propia los grandes filósofos de la Antigüedad.

¿Moral o civismo? Virtudes

A veces, en el ámbito de la formación ética se habla de una cierta confrontación entre dos enfoques: por un lado, la educación en virtudes; por otro, la llamada “educación cívica”. Según este discurso, el primero sería más conservador y “moralista”, y el segundo, por el contrario, progresista. Pero ni Harrison ni Fernández creen que exista una oposición real, y menos que esta se pueda reducir a categorías ideológicas. “Para mí –explica Harrison–, ambos campos están intrínsecamente unidos: creo que desarrollar un buen carácter es un requisito para la participación cívica efectiva”.

Fernández está de acuerdo con esta complementariedad, pero también señala las diferencias: “La educación cívica se ocupa de los deberes ciudadanos, de la participación democrática o del respeto a las normas, aspectos fundamentales, pero muchas veces se pueden quedar en la superficie si no se trabaja el carácter moral que permite sostener esas conductas con convicción, incluso cuando no hay supervisión o recompensa”. Y añade: “Desde el CEV no creemos que la formación del carácter deba caer en polarizaciones ideológicas, pero sí es verdad que nuestro enfoque, centrado en las virtudes, tiene una dimensión formativa y performativa: busca transformar a la persona, no solo informarla. Por eso, no se avergüenza de ser ‘moralista’, en el sentido mejor de la palabra: el de proponer un ideal de vida buena, no impuesto, sino razonado y acompañado”.

Aristóteles, “patrón” de la formación del carácter

El marco teórico creado por el JCCHV, y resumido en un documento que está sirviendo de modelo a cientos de instituciones educativas en todo el mundo, apunta inequívocamente a Aristóteles como fuente principal. En concreto, describe su enfoque como “una teoría basada en las virtudes, una ontología basada en el realismo moral, una epistemología de racionalismo moderado y una metodología de naturalismo ético”.

“Partimos de la convicción –comenta Fernández– de que el ser humano no nace hecho, sino que está llamado a realizarse. Para ello, necesita desarrollar disposiciones estables que lo orienten habitualmente hacia el bien: eso son las virtudes. Cuando hablamos de realismo moral, queremos decir que creemos que existen bienes humanos reales (como la amistad, la justicia, la verdad, el amor, la libertad responsable) que no dependen de las preferencias individuales ni del consenso cultural, y hacia los cuales debemos orientar la vida. El ‘racionalismo moderado’ y el ‘naturalismo ético’ significan que la razón humana puede conocer esos bienes y deliberar sobre ellos, sin reducirlos a cálculo técnico, y que en la experiencia del ser humano, cuya naturaleza está orientada hacia el bien, podemos observar lo que contribuye al florecimiento personal y lo que lo obstaculiza”.

Los códigos deontológicos, necesarios pero no suficientes

“Este modelo –continúa exponiendo Fernández– se opone a los enfoques emotivistas (que se basan solo en sentimientos desde una lógica proyectiva) y a los utilitaristas (que miden el bien por la eficacia o el resultado mediante la razón calculadora). También es crítico con ciertas formas de educación moral relativista, que se limitan a ‘formar en valores’ sin criterios para discernir cuáles valores humanizan y cuáles no”.

“Durante demasiado tiempo, la ética se ha reducido al cumplimiento de las normas, subestimando la importancia del razonamiento moral basado en la virtud” (Tom Harrison)

En cuanto a la ética profesional, “se opone a los enfoques puramente deontologistas, que reducen la moral al cumplimiento externo de reglas y una lógica deductiva”. Lo mismo opina Harrison: “No podemos gestionar el comportamiento profesional únicamente a través de códigos de conducta. Por ejemplo, la crisis financiera de 2007 se debió en gran medida a comportamientos poco éticos. Sin embargo, muy pocas personas del sector bancario y financiero fueron sancionadas, ya que la mayoría no había infringido técnicamente ninguna norma. Durante demasiado tiempo, la ética se ha reducido al cumplimiento de las normas, subestimando la importancia del razonamiento moral basado en la virtud”.

“Si una sociedad –puntualiza Fernández– se conforma con una ética de mínimos, del ‘cumplir con lo establecido’, pierde la excelencia moral. Pierde la posibilidad de tener profesionales que no solo eviten el mal, sino que proactivamente busquen el bien. La virtud permite sostener decisiones difíciles no por presión externa, sino por convicción interior. Forma profesionales que no se venden, que no callan ante la injusticia, que no instrumentalizan a otros, y que saben reconciliar la competencia con la compasión”.

Harrison y Fernández también están de acuerdo en que una moral profesional “de máximos” es especialmente necesaria en algunas profesiones: “Medicina, enfermería, derecho, docencia, psicología, periodismo, economía, política. Son profesiones que tocan la vida humana en su vulnerabilidad, y por tanto exigen virtudes como la justicia, la prudencia, la templanza, la compasión o la veracidad”, explica Fernández. En cambio, en los planes de estudio la ética no suele ocupar un lugar destacado “Debería ser parte integral de todos los cursos de formación profesional –apunta Harrison–, pero, lamentablemente, nuestra investigación muestra que se incluye en muy pocos. También hay lugar para el desarrollo del carácter en todos los programas universitarios. En la Universidad de Birmingham estamos trabajando para que este enfoque sea más explícito en nuestra oferta educativa. Al fin y al cabo, los empleadores me dicen a menudo que cada vez buscan más graduados con cualidades de carácter sólidas”.

Escudo contra el burnout, la profesionalitis y la mala salud mental

Aparte de las ventajas “sociales”, la formación en virtudes trae beneficios para quien se ejercita en ella.

Por ejemplo, en el propio ámbito del trabajo. Como explica Fernández, “cuando el trabajo se convierte en una forma de evasión, de autoafirmación desordenada o de esclavitud a la productividad, termina vaciando a la persona. Sin duda, las condiciones materiales, organizativas y sociales del trabajo influyen, pero no lo explican todo. También tiene que ver con una falta de integración interior, con una pérdida de sentido. En ese sentido, la falta de virtudes como la templanza, la prudencia, la fortaleza o incluso la humildad puede estar detrás de muchas dinámicas laborales tóxicas. Pero también se da el camino inverso: una ética profesional auténtica, no reducida al cumplimiento de normas, sino vivida desde la phronesis (sabiduría práctica), puede ayudar a muchas personas a encontrar sentido, a sentirse parte de algo más grande, a descubrir que el trabajo puede ser lugar de servicio, de vocación, de crecimiento personal y de contribución al bien común”.

En cuanto a lo que puede aportar la educación del carácter en la crisis de salud mental juvenil, dos investigadores del JCChV publicaron el pasado verano un interesante artículo con una tesis clara: en el diagnóstico de este problema se ha puesto demasiado foco en las redes sociales y otras causas contextuales, y muy poco en el desarrollo de personalidades fuertes, virtuosas, entre los jóvenes. Si la ayuda psicológica se olvida de este marco moral, pierde gran parte de su eficacia.

“Creo que es un diagnóstico muy certero –señala Fernández–. La labor del psicólogo es necesariamente moral, porque acompañar a alguien en su proceso de crecimiento es ayudarle también a discernir qué tipo de persona quiere llegar a ser”. Si no, “corremos el riesgo de reducir la educación a gestión emocional. Lo que está en crisis no es solo el entorno, sino la capacidad interior para habitar ese entorno con criterio, fortaleza y sentido. Y eso se cultiva desde dentro”.

Así lo corrobora Harrison: “Para mí, una buena educación del carácter y una buena educación para el bienestar deben estar estrechamente relacionadas. Ha habido cierta tensión histórica entre el acercamiento filosófico y el psicológico. Sin embargo, creo que estos campos tienen más en común de lo que a menudo sugiere la literatura académica; al fin y al cabo, ambos apuntan hacia una educación para el florecimiento humano”.

2 Comentarios

Precisamente ahora se ha cambiado virtud por valor y así se ha llegado a extender que cada uno puede definir sus valores porque cuantificamos todo. Vivir una virtud es desde el punto de vista cristiano, ejercitar en tu vida diaria un servicio que trasciende al otro. Puntualidad por respeto a tu colega, que percibe un sueldo por el mismo tiempo de trabajo, ya seas jefe / subalterno. Etc

Gracias. Claro, animante. En algunos idioma como en el polaco la palabra virtud no es atractiva. Ha perdido el sentido de virtus, fuerza.

Tenemos el reto de presentar bien, que se puede construir una personalidad fuerte que asegura la libertad personal.