¿Tiene algo que ver la instalación de un data center en las cercanías de una población con que se registre en esta un brote de hepatitis? La pregunta trae a la mente la disparatada “relación” entre la velocidad y el tocino, pero la respuesta es sí: en el pueblo La Esperanza, del estado mexicano de Querétaro, Microsoft ha levantado un centro de datos para darle un impulso al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), y en la cercana villa se han reportado tiempo después decenas de casos de la enfermedad, que afecta al hígado de modo grave en algunas variantes.

Si tiramos del hilo puede que veamos una suerte de “efecto mariposa”: el centro tecnológico necesita ingentes cantidades de agua dulce para mantener refrigerados los servidores informáticos, y ha resuelto el problema extrayéndola de las mismas fuentes de las que se nutre el pueblo, lo que ocasiona que los vecinos sufran interrupciones del suministro. “Los cortes de agua han impedido a los residentes lavarse las manos o mantener una higiene básica, (por lo cual), la enfermedad se ha propagado rápidamente y ha afectado a unas 50 personas”, dice al New York Times el Dr. Víctor Bárcenas, que dirige una clínica en la localidad.

De una parte está la carencia de agua; de otra, la de electricidad, pues varios de los centros se han conectado a la red eléctrica del estado sin que esta haya sido previamente objeto de ampliación y refuerzo, por lo que también se originan apagones. A causa de estos, los pacientes de urgencias o los necesitados de diálisis renales deben trasladarse a otras localidades para recibir tratamiento, mientras que otros no tienen dónde conservar su medicación necesariamente refrigerada, o ven cómo se dañan sus electrodomésticos y se les echan a perder los alimentos, o sus hijos se quedan sin clases porque en el colegio no hay agua o luz…

Desde un despacho gubernamental, sin embargo, las cosas parecen verse con menos dramatismo. Alejandro Sterling, secretario de Desarrollo Económico de Querétaro, dice al diario estadounidense que las interrupciones del suministro son “problemas felices”. Aclara: “No para la gente que los sufre, sino en aras del desarrollo del lugar”. Estas afectaciones serían, según sugiere, el precio del progreso.

Un precio, por supuesto, que no están pagando todos por igual.

La IA, a espaldas de la comunidad local

A nivel global, hay unos 10.000 data centers operativos en este momento, y se estima que la cifra se duplicará en cinco años. Si la implantación de estas instalaciones y su funcionamiento no se ciñen a unos estándares razonables de consumo de recursos –y si la supervisión gubernamental es laxa–, los litigios con las comunidades colindantes ocuparán portadas con más frecuencia de la deseada.

Un extenso informe de The Maybe, grupo dedicado a la investigación y la comunicación sobre el impacto de las tecnologías en la sociedad, refleja que el bienestar y las condiciones ambientales de las poblaciones vecinas de los data centers en varios países del mundo –Chile, EE.UU., Países Bajos, Sudáfrica, México, Reino Unido, etc.– no suponen siempre líneas rojas infranqueables para las compañías tecnológicas, cuyas prácticas son muchas veces pasadas por alto por los gobiernos en aras del “bien mayor” que sería el desarrollo de la IA.

“Estas infraestructuras vitales de internet –dicen los autores– suelen presentarse como oportunidades para el crecimiento económico local. Sin embargo, las comunidades vecinas, los investigadores y activistas destacan sus costes ocultos: monopolización del agua, interrupción de la actividad comercial local, emisiones tóxicas, contaminación acústica, consumo energético desorbitado e impactos negativos en la calidad de vida de la comunidad”.

El elevado consumo de electricidad de los data centers está retrasando la construcción de nuevas viviendas en varias zonas de Londres

El reporte de The Maybe ilustra la situación con varios casos, como el de un centro de Google cercano a Santiago de Chile, donde hay 22 complejos de este tipo (y otros 28 en construcción). La propuesta inicial, de 2019, implicaba la utilización de ingentes volúmenes de agua, en un país, por cierto, con estrés hídrico crónico. Únicamente después de una persistente movilización de la comunidad, la empresa norteamericana aceptó instalar un sistema de consumo reducido.

Hay también interferencias con el desarrollo inmobiliario, como el freno que está suponiendo el consumo eléctrico de los data centers para la construcción de nuevas viviendas en algunas áreas de Londres. La electricidad que consumen las mencionadas instalaciones –emplean tanta corriente como decenas de miles de hogares– tiene paralizadas las obras de edificación en los distritos de Ealing, Hillingdon y Hounslow. De hecho, la Greater London Authority ha tenido que decirle a alguna compañía constructora que no vuelva a hablarle del tema antes de 2035, pues hasta entonces “no habrá suficiente capacidad para nuevas conexiones”.

¿Puestos de trabajo? ¿Exactamente cuántos…?

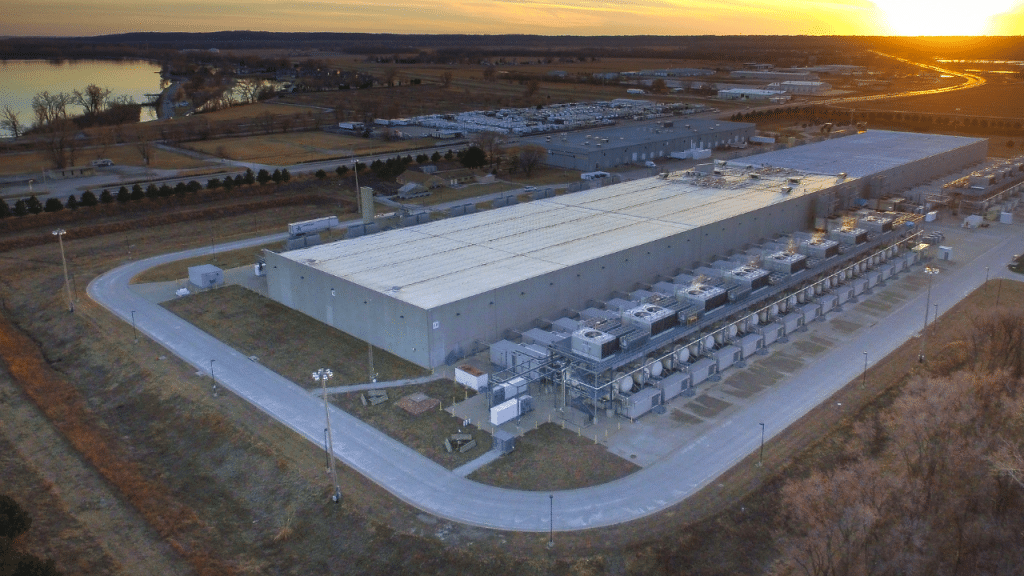

En Querétaro, como se ha visto, también hay sombras. Allí se ubican 12 de los 110 data centers construidos en México y operados por filiales de las grandes tecnológicas estadounidenses. La intención de las autoridades regionales es que se levanten muchos más.

Según un reporte del diario mexicano El Economista, de principios de octubre, el presidente del municipio queretano de Colón, Gaspar Trueba Moncada, aspira a convertir la comarca en un polo de atracción para estas inversiones: ya hay seis centros en el territorio, y el deseo del regidor es que lleguen a establecerse otros 30 durante las próximas tres décadas. Que, por cierto, será justo cuando, según un estudio de S&P Global Ratings, Querétaro se sume a la lista de estados mexicanos con alto estrés hídrico (a menos que no se cumpla la previsión de ascenso global de las temperaturas en 2˚C).

Sobre el tema del agua, el presidente municipal ha anunciado que se acometerá la perforación de nuevos pozos para abastecer “a las comunidades que carecen del recurso” –en 2024, el estado sufrió su peor sequía en un siglo, y el 14% de la población quedó sin acceso continuo al líquido–. En materia de energía, entretanto, ha afirmado que se construirá una subestación de generación eléctrica para garantizar el suministro.

A mediados de 2024, entre los dos data centers de Microsoft en Querétaro trabajaban apenas 17 personas a tiempo completo

La interrogante, en estos casos, sería si antes de construir los seis centros ahora existentes se valoró la aparición de un eventual déficit de ambos servicios, dadas las afectaciones que se verifican ya mucho antes de que se materialicen esos otros 30 data centers.

No parece que la valoración haya sido particularmente meticulosa, a la luz de las decisiones que se han ido tomando. La gestión del agua, por ejemplo, quedó en manos privadas en 2022, pero de tal forma que el gobierno del estado es incapaz de dar una cifra exacta qué cantidad utilizan anualmente los data centers, porque dice que no tiene “potestad para solicitársela” a las compañías tecnológicas. El equipo de The Maybe estima, a partir de los cálculos de un investigador del Imperial College of London, que si un centro de que consume 1 MW necesita 25 millones de litros de agua en un año, solo una de las instalaciones de Microsoft allí –de 25 MW– saca de los depósitos 625 millones de litros.

Por último, en cuanto a la zanahoria de que estas instalaciones pueden ser fuentes netas de creación de empleo, los números invitan a la duda. En su momento, las autoridades queretanas aseguraron que cada data center de Microsoft crearía 100 puestos directos y unos 20.000 indirectos, pero la tozuda realidad es que, hasta la primavera de 2024, en el conjunto de los dos centros de la compañía allí, trabajaban apenas 17 personas a tiempo completo, y que, en 2026, la proyección es que lo hagan… 51.

Si alguien esperaba una “explosión de oportunidades” …

Los beneficios, quizás no tan rápidos

La “explosión” puede terminar produciéndose, pero tal vez no en el sentido deseado por quienes están inyectando dinero a espuertas en la IA y en la construcción de data centers. La sensación de que se está invirtiendo tanto para obtener –por ahora– tan poco beneficio hace despertar en algunos observadores el temor de que esta “furia” desemboque, como ha pasado en otros momentos de la historia en que se avizoraban saltos brutales en el desarrollo, en una burbuja que, como todas, acabe estallando.

Según refiere The Economist –que cita cifras de la consultora McKinsey–,la inversión en chips, centros de datos y energía para producir IA puede alcanzar los 5,2 millones de millones de dólares en los próximos cinco años. Pero el semanario británico alerta de que la demanda de IA –fundamentalmente la de pago– todavía no colma las expectativas, y de que buena parte de las empresas que se embarcan en la aventura terminan abandonando sus programas piloto: el éxito les sonríe a apenas el 15% de quienes meten su dinero en esto.

Uno de los expertos citados por la publicación, el matemático Andrew Odlyzko, de la Universidad de Minnesota, es también historiador de las fiebres de infraestructuras desde la irrupción de los ferrocarriles en el siglo XIX, por lo que, al calor del auge de la IA, no puede evitar remitirse a otras burbujas tecnológicas, aunque con cierta cautela.

Interrogado por Aceprensa sobre sus perspectivas del fenómeno, el profesor Odlyzko señala que, en casos como la burbuja de Internet o la del ferrocarril británico en la década de 1840, “existían medidas cuantitativas claras que demostraban que esas burbujas estaban destinadas a colapsar. No tenemos eso con la burbuja de la IA”.

Al mismo tiempo, “no está claro si [con la IA] habrá beneficios rápidos –añade–. Soy muy escéptico, y me preocupa cada vez más el crecimiento de las inversiones en esto, justo cuando hay más pruebas (al menos en mi opinión, este es el punto más discutible) de que estamos viendo rendimientos decrecientes de las inversiones en tecnologías de aprendizaje automático, y de que el futuro se caracterizará por una difusión relativamente lenta de la IA en la sociedad. Aunque, claro, podría equivocarme: tal vez la inteligencia artificial general (IAG) esté a la vuelta de la esquina, y la empresa que primero la alcance obtendrá enormes beneficios”.

En cuanto a las perspectivas que afrontan las comunidades donde se ubican –y ubicarán– los centros de datos que dan soporte a la actual IA y que lo darán a la que está por llegar, Odlyzko confirma varias de las situaciones descritas previamente. “Dependerá de la gobernanza –dice–. En un sistema corrupto es probable que veas desalojo de personas; las aguas del lugar, contaminadas o drenadas, además de contaminación acústica y una baja incidencia en la creación de puestos de trabajo, pues, aunque en la construcción de los data centers sí se emplea a grandes equipos, prácticamente esas instalaciones no requieren mano de obra para funcionar”.

“Con una buena gobernanza, como ha ocurrido en algunas zonas de EE.UU. (no en todas), se podrían ver mejoras en la infraestructura y un gran aumento de los impuestos [a las empresas tecnológicas] para apoyar las actividades de los gobiernos locales”, concluye.

Para reflexionar, una propuesta de moratoria

Como no hay garantías, sin embargo, de que la “gobernanza” sea siempre lo suficientemente buena como para priorizar el interés de las comunidades cercanas a estas estructuras –y aun de los países en que se levantan estas–, desde algunas organizaciones internacionales ya están pidiendo echar el freno a la expansiva proliferación de centros de datos.

Preocupan especialmente los megacentros. En el pasado período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, advirtió que la aparición de la IA y la fuerza que cobra el fenómeno de las criptomonedas implica el aumento del número de data centers de enormes dimensiones, lo que a su vez hace dispararse la demanda de agua y electricidad a niveles insostenibles.

Según el Relator Especial, se necesita una moratoria en la construcción de data centers, a fin de evitar que la sobreexplotación de los recursos afecte los derechos humanos de los residentes cercanos

Datos citados por el alto funcionario ilustran que solo para el desarrollo de la IA se requerirán, en un horizonte no lejano (2027), hasta unos 6.600 millones de m³ de agua, volúmenes muy inferiores a los requeridos para la agricultura, pero “muy notables en determinadas zonas con escasez de agua”. Además, como resultado de acuerdos opacos con las empresas tecnológicas, los gobiernos aseguran prioritariamente las necesidades de esos centros. En cuanto al consumo energético, la Agencia Internacional de la Energía calcula que el total de la electricidad que absorberán esas instalaciones se habrá duplicado ya para 2026 respecto a los números de 2022: de 460 a más de 1.000 teravatios.

Por ello, el Relator Especial pide a los Estados miembros del CDH y a las instituciones internacionales la aplicación de una moratoria en la construcción de data centers, a fin de que puedan definirse con claridad sus niveles de consumo de recursos y se evite que una sobreexplotación termine lesionando los derechos humanos de los residentes en las zonas concernidas –máxime en los países en desarrollo– y afectando negativamente los sectores productivos de los que han vivido las comunidades cercanas.

Que “no solo de IA vive el hombre…”: también de que haya agua limpia en el grifo y de que los aparatos eléctricos del hospital funcionen cuando se les necesita.