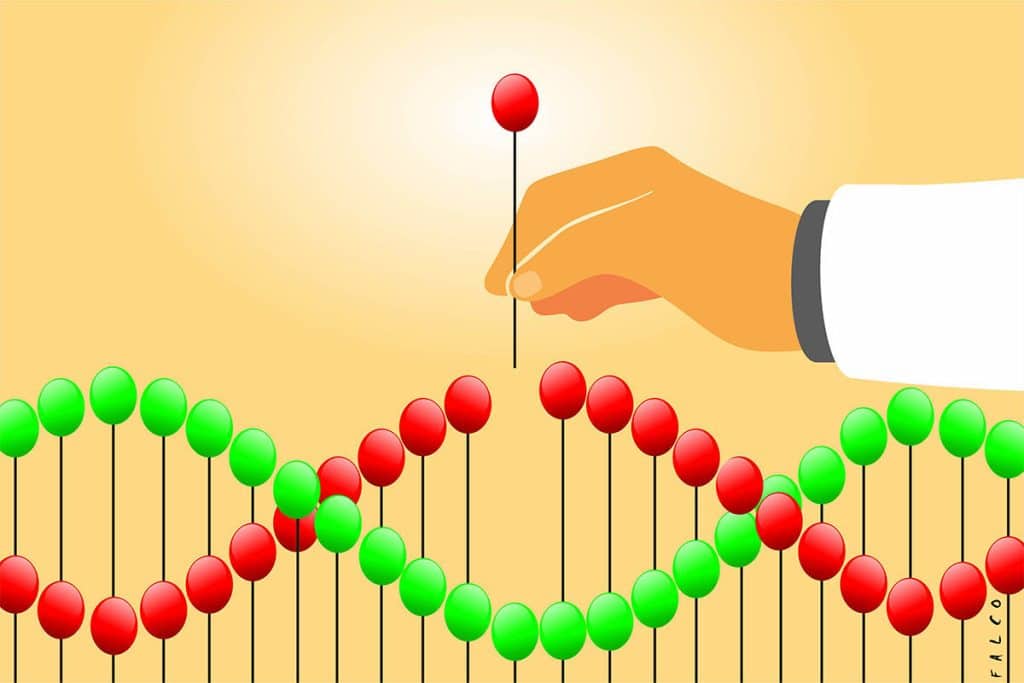

Desde hace más de un año se vienen haciendo ensayos clínicos exitosos para curar enfermedades congénitas utilizando edición genética. De hecho, a finales del año pasado se aprobó el primer “medicamento” que utiliza la edición genética con CRISPR-Cas9. Y este verano, la revista Nature ha publicado dos trabajos en los que se presenta una nueva técnica de edición genética que podría resultar ser más precisa y eficaz aún.

Tanto por los avances en los instrumentos tecnológicos para realizar la edición genética como por los fármacos ya autorizados y los ensayos clínicos en curso, las perspectivas en este campo son prometedoras y probablemente revolucionarias. Sin embargo, la sombra de un uso indebido de esta tecnología, que acabe volviéndose cont…

Contenido para suscriptores

Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.