En medio del carnaval de 1977 en Brasil, Armando llega a una gasolinera en el Estado de Pernambuco. Justo en frente del establecimiento hay un cadáver tapado con unos cartones, que al parecer lleva varios días ahí esperando a que llegue la policía a recogerlo. Así empieza una trama que juega al desconcierto con el espectador desde el primer momento.

Kleber Mendonça Filho ya había retratado la degradación de su país de manera tangencial en Doña Clara (2016), donde la negativa de una jubilada a vender su casa se presentaba como un gesto de dignidad ante la presión y corrupción del sistema. En esta nueva película, el cineasta ha cuidado aún más el aspecto formal que mejor conoce, la dirección de fotografía, y los detalles de recreación de su infancia en los años 70 que sirven para generar una atmósfera que casi se puede tocar en cada fotograma.

“El desafío consistía en hacer una película sobre la lógica de aquella época sin cumplir todos los requisitos de las películas sobre la dictadura. No estoy en contra de esas películas. De hecho, acabamos de tener una película muy fuerte y hermosa en el cine brasileño, dirigida por Walter Salles, que hizo maravillas para muchos jóvenes que ni siquiera conocían ese momento de la historia. Pero con esta película, se trata mucho de la atmósfera, de los humos”.

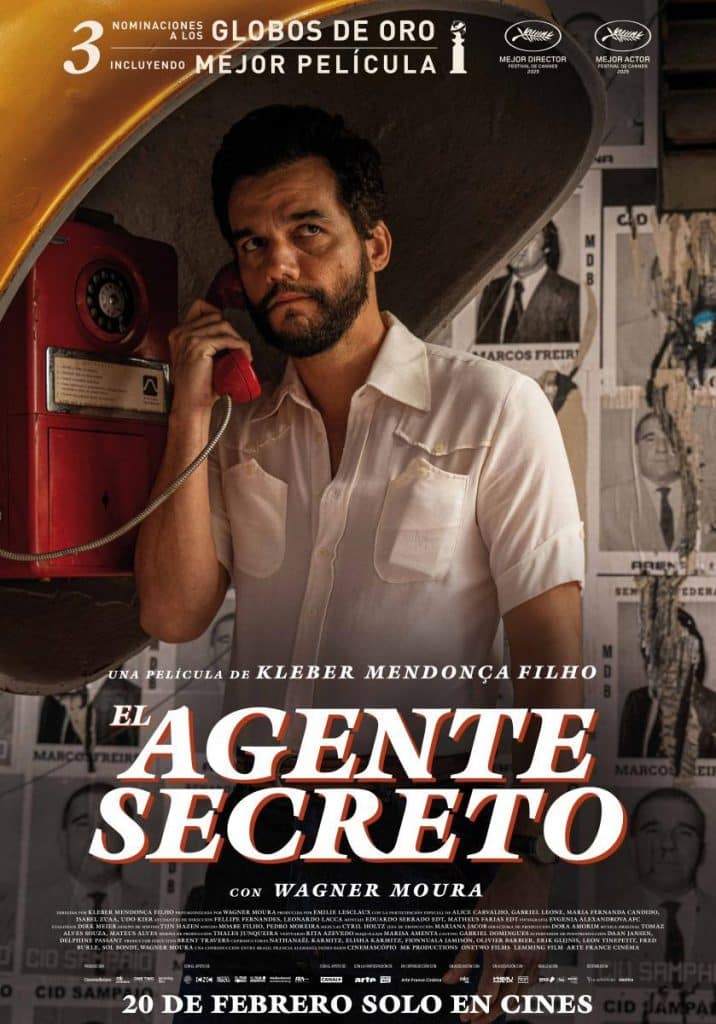

Estas palabras del director definen una película que exige un esfuerzo adicional del espectador, tanto por su metraje como por su narración voluntariamente elíptica y algo desconcertante en su estructura temporal. Los saltos en el tiempo se combinan con un protagonista obligado a vivir con una doble identidad en diferentes escenarios en los que la sospecha es el principal nexo de unión. La sensacional interpretación de Wagner Moura (Narcos, Tropa de élite), premiada en Cannes y en los Globos de Oro, es esencial para interiorizar el drama de una tragedia silenciada y desarrollada gota a gota, sin apenas giros y cambios de ritmo.

El uso del color amarillo radiante en el coche donde se lleva uno de los cadáveres anónimos del régimen, o la cabina desde la que llama uno de los sicarios, ejemplifica la brillantez y sutileza del director para contar de manera indirecta las apariencias de la dictadura, que bajo un aspecto imponente esconden una crueldad sistémica perfectamente instalada. También la utilización de los referentes cinematográficos, en especial de la película Tiburón de Steven Spielberg de 1975, perfilan el estilo metafórico de la historia, y la transmisión de una cierta nostalgia de la infancia robada que vivió el director en primera persona.