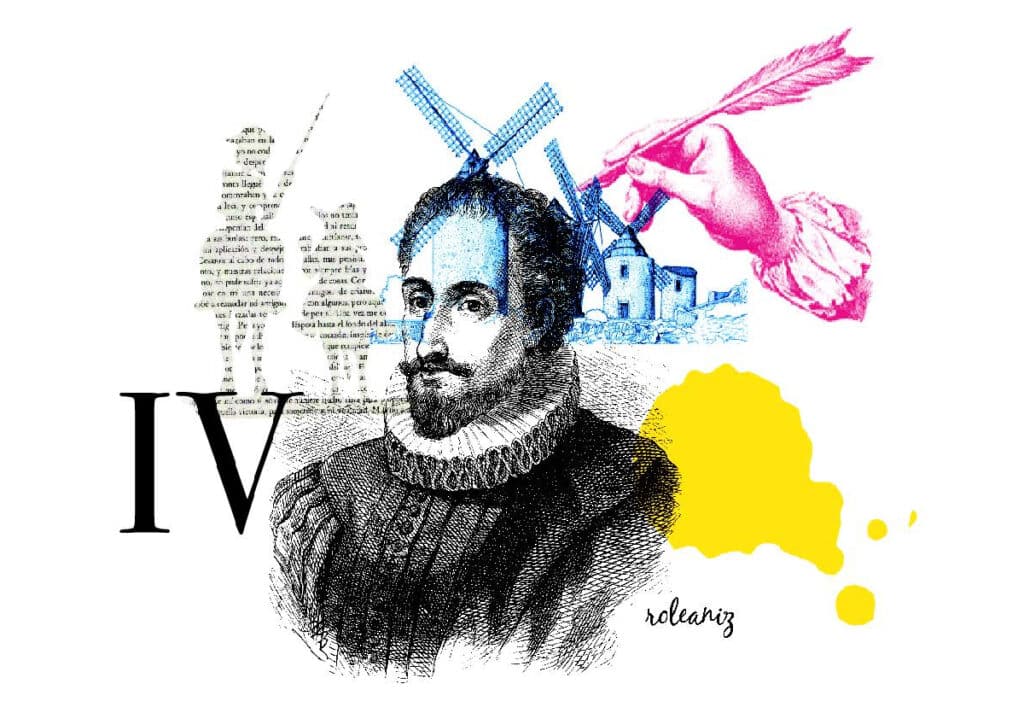

El 22 de abril se conmemora el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (aunque fue registrada el día 23). A estas alturas, parece que todo está dicho y estudiado sobre su vida y su obra; sin embargo, continúan apareciendo estudios parciales, ediciones críticas, traducciones, adaptaciones, novelas basadas en sus personajes y su mundo, y numerosos libros biográficos.

En los últimos meses, por destacar solo algunos títulos, se han publicado tres nuevas biografías. La primera, de Jordi Gracia, lleva por título La conquista de la ironía (1). De la segunda, de José Manuel Lucía Megías, presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, ha aparecido el primer volumen (el segundo saldrá en otoño), titulado La juventud de Cervantes. Una…

Contenido para suscriptores

Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.